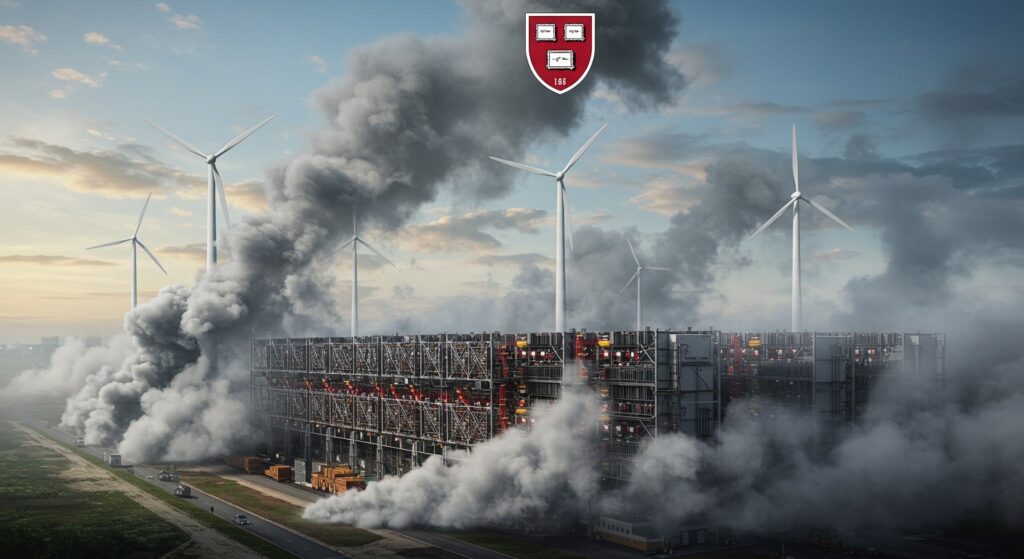

Le minage de Bitcoin est-il vraiment une catastrophe écologique ? Une récente étude de Harvard a relancé le débat en affirmant que cette activité consomme des quantités astronomiques d’énergie fossile, polluant l’air et menaçant la santé de millions d’Américains. Mais des experts en énergie ripostent, dénonçant des biais méthodologiques et une vision biaisée. Plongeons dans cette controverse brûlante pour démêler le vrai du faux et comprendre les véritables enjeux environnementaux du Bitcoin.

Une Étude Controversée sous le Feu des Critiques

Publiée dans la prestigieuse revue Nature Communications, l’étude de Harvard a fait grand bruit. Ses conclusions sont alarmantes : entre mi-2022 et mi-2023, le minage de Bitcoin aurait exposé 1,9 million d’Américains à des niveaux accrus de particules fines, en raison d’une consommation massive d’électricité issue à 85 % de combustibles fossiles. Mais derrière ces chiffres impressionnants se cachent des failles qui remettent en question la crédibilité de l’étude.

Les Accusations de Harvard : Un Tableau Alarmant

Les chercheurs de Harvard ont analysé 34 grandes installations de minage aux États-Unis, estimant leur consommation à 32,3Transposez-vous ? d’électricité. Selon leurs calculs, ces sites auraient généré une pollution atmosphérique significative, affectant la qualité de l’air dans les régions environnantes. L’étude pointe du doigt l’utilisation majoritaire de sources d’énergie fossile, comme le charbon et le gaz, pour alimenter ces fermes de minage.

Le minage de Bitcoin consomme 32,3 TWh d’électricité, dont 85 % proviennent de combustibles fossiles, exposant 1,9 million d’Américains à la pollution.

Étude de Harvard, Nature Communications

Cette consommation énergétique aurait, selon les chercheurs, un impact direct sur la santé publique, en augmentant les niveaux de particules fines (PM2.5), des polluants atmosphériques dangereux. Mais ces conclusions sont-elles aussi solides qu’elles le prétendent ?

Les Critiques des Experts : Une Méthodologie Fragile

Des experts en énergie, comme Daniel Batten, ont rapidement réagi, qualifiant l’étude de « profondément imparfaite ». Selon eux, les chercheurs auraient manipulé les données pour obtenir les résultats souhaités, en adoptant une approche biaisée dès le départ. L’un des principaux reproches concerne l’utilisation du modèle WattTime, qui estime les émissions marginales en fonction des variations de la demande énergétique.

Les failles méthodologiques pointées du doigt

- Utilisation inappropriée du modèle WattTime pour des estimations à long terme.

- Sélection sélective de 34 sites de minage, ignorant ceux utilisant des énergies renouvelables.

- Dépendance excessive à des articles de presse plutôt qu’à des études scientifiques rigoureuses.

Batten argue que le modèle WattTime, conçu pour des analyses en temps réel, n’est pas adapté à une évaluation annuelle des émissions. Cette approche surestime l’impact environnemental en attribuant systématiquement les émissions aux sources les plus polluantes, sans tenir compte des dynamiques complexes du réseau électrique.

Un Choix de Données Orienté ?

L’Institut de Recherche sur les Actifs Numériques (DARI) a également publié une réfutation cinglante. Selon leurs analyses, les chercheurs de Harvard auraient délibérément choisi des sites de minage alimentés par des énergies fossiles, tout en omettant ceux qui s’appuient sur des sources renouvelables, comme l’hydroélectricité ou l’énergie solaire. Cette sélection biaisée fausse les résultats et donne une image déformée de l’industrie du minage.

Les chercheurs ont sélectionné leurs données pour correspondre à leur narrative anti-Bitcoin.

Institut de Recherche sur les Actifs Numériques

De plus, l’étude s’appuie sur des sources peu fiables, comme des articles de presse grand public, plutôt que sur des publications scientifiques évaluées par les pairs. Ce choix soulève des questions sur la rigueur académique des chercheurs et alimente les soupçons de parti pris.

Le Contexte Politique : Trump et le Minage

Cette controverse survient dans un contexte politique tendu. Le président Donald Trump a récemment exprimé son ambition de faire des États-Unis une « superpuissance du minage de Bitcoin ». Cependant, son décret exécutif visant à relancer la production de charbon pourrait exacerber les préoccupations environnementales soulevées par l’étude de Harvard.

Ce mélange d’intérêts économiques et politiques complique le débat. D’un côté, les défenseurs du Bitcoin soulignent son potentiel pour stimuler l’économie et sécuriser les transactions financières. De l’autre, les critiques insistent sur les coûts environnementaux, amplifiés par des études comme celle de Harvard.

Vers une Vision plus Nuancée

Le débat sur l’impact environnemental du Bitcoin est loin d’être tranché. Si l’étude de Harvard a mis en lumière des préoccupations légitimes, ses failles méthodologiques soulignent la nécessité d’une recherche plus rigoureuse. Les avancées dans l’utilisation des énergies renouvelables par certaines fermes de minage montrent également que l’industrie évolue.

Les initiatives vertes dans le minage

- Utilisation croissante de l’hydroélectricité au Canada et en Islande.

- Projets de minage alimentés par l’énergie solaire en Australie.

- Partenariats avec des producteurs d’énergie éolienne aux États-Unis.

Pour aller de l’avant, il est crucial de dépasser les postures idéologiques. Les études doivent adopter des méthodologies transparentes et inclure une vision équilibrée des pratiques de l’industrie. Cela permettra de mieux évaluer l’impact réel du minage et d’orienter les politiques publiques.

Les Enjeux pour l’Avenir

La polémique autour de l’étude de Harvard reflète un débat plus large sur la place des cryptomonnaies dans un monde en transition énergétique. Le Bitcoin peut-il s’adapter aux exigences environnementales tout en conservant son rôle de monnaie décentralisée ? La réponse dépendra des innovations technologiques et des choix politiques à venir.

Le Bitcoin n’est pas intrinsèquement anti-écologique. C’est une question de choix énergétiques.

Daniel Batten, expert en énergie

Les critiques de l’étude rappellent que la science doit rester impartiale pour éclairer ces choix. En évitant les biais et en s’appuyant sur des données robustes, les futures recherches pourraient offrir une vision plus juste de l’impact du Bitcoin. Cela bénéficierait à la fois à l’industrie crypto et à la société dans son ensemble.

Conclusion : Un Débat à Suivre

L’étude de Harvard sur le minage de Bitcoin a relancé un débat essentiel, mais ses failles méthodologiques soulignent les limites d’une approche biaisée. Alors que l’industrie crypto évolue vers des pratiques plus durables, la communauté scientifique doit redoubler d’efforts pour produire des analyses rigoureuses. Le futur du Bitcoin, et son impact sur la planète, dépend de cette quête de vérité.

Ce débat ne fait que commencer. À mesure que les cryptomonnaies gagnent en popularité, les questions environnementales resteront au cœur des discussions. Une chose est sûre : la vérité sur l’impact du Bitcoin mérite mieux qu’une étude controversée.